Dans un monde où le défilement ne s’arrête jamais, l’imagination ressemble parfois à un muscle que nous avons oublié de faire travailler. Entre l’avalanche d’actualités, les échéances qui s’enchaînent et le bruit algorithmique constant, notre capacité à envisager de nouvelles possibilités se retrouve souvent enfouie sous le poids de l’immédiat.

Mais, en cette matinée lumineuse de septembre au Carrefour d’apprentissage, membres du corps professoral, personnel et étudiantes et étudiants se sont réunis pour accomplir un geste radical : Faire une pause. Entrer dans un espace partagé non pas pour débattre de l’avenir, mais pour le construire, un post-it à la fois.

Il s’agissait de la troisième et dernière séance d’une série d’ateliers préfiguratifs dirigés par le professeur Mathieu Bouchard. Leur principe était simple en apparence, mais profondément transformateur : et si, au lieu de bricoler à la marge, nous imaginions sans limites avant de tracer le chemin qui nous y ramène ?

Une Méthode Pour Raviver L’imagination

L’approche du professeur Bouchard se déploie en trois étapes soigneusement structurées :

Nommer l’état des lieux : Les participantes et participants plongent d’abord dans les réalités, défis et barrières systémiques d’un enjeu donné.

Rêver l’utopie : Libérés des contraintes, ils imaginent ensuite la version idéale de cette réalité, sans budgets, sans lourdeurs administratives, sans « on a toujours fait comme ça ».

Faire le pont : Enfin, ils tracent un pont entre ces deux pôles : quelles actions concrètes dans le présent pourraient nous rapprocher de cet avenir imaginé?

Cette structure fait quelque chose de rare dans notre époque hyperconnectée : elle crée de l’espace pour rêver collectivement. Elle donne la permission de sortir des moules hérités et de redécouvrir l’imagination comme un véritable outil de transformation. Dans le contexte de l’enseignement supérieur, où les structures évoluent lentement, cet exercice de répétition créative devient essentiel.

Réimaginer Collectivement La Première Année du B.Com.

La série d’ateliers de l’automne s’est déroulée en trois séances soigneusement conçues, toutes centrées sur une question : comment pourrions-nous repenser l’expérience d’apprentissage de la première année du Baccalauréat en sciences commerciales?

Tout a commencé le 16 septembre, lorsque professeures, professeurs et membres du personnel pédagogique se sont réunis pour examiner sans détour le cours de première année. Les discussions ont mis en lumière des enjeux de longue date : structures de cours fragmentées, attentes incohérentes et contenus dépassés. Mais, en parallèle de ce diagnostic, des étincelles d’espoir ont émergé : imaginer des espaces et des initiatives régulières permettant au corps professoral enseignant dans le programme B.Com d’aligner davantage leurs pratiques, de coordonner leurs attentes et de cultiver un sentiment de responsabilité collective. Un appel fort s’est aussi dégagé : adopter des approches plus humaines pour enseigner à de larges cohortes d’étudiantes et d’étudiants en transition du secondaire à l’université, des approches qui bâtissent la confiance et le sentiment d’appartenance, même dans des amphithéâtres de plusieurs centaines de personnes.

Une semaine plus tard, le 23 septembre, la parole appartenait entièrement aux étudiantes et étudiants. Libérés de la présence professorale, leurs visions ont jailli avec clarté et conviction. Ils ont décrit une première année trop rigide, trop théorique et souvent difficile à naviguer. Ils ont imaginé tout autre chose : une année où l’apprentissage est actif dès le premier jour, où l’orientation est intuitive, et où la salle de classe est connectée aux véritables enjeux et aux communautés.

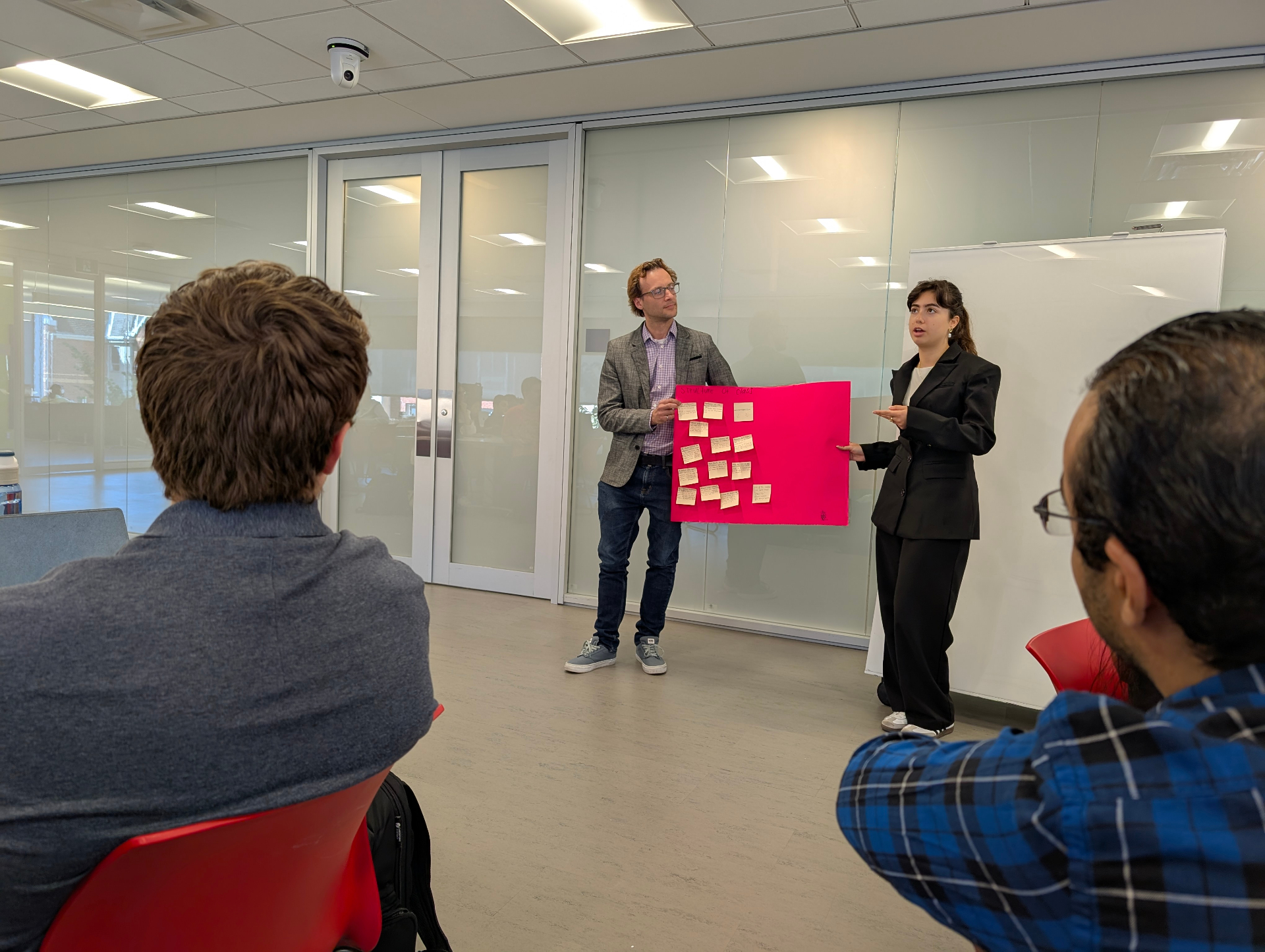

Puis, le 30 septembre, les deux groupes se sont réunis, mais avec une nuance importante : les étudiantes et étudiants ont pris les rênes. En équipes mixtes, étudiantes, étudiants, professeurs et personnel, ils se sont rassemblés autour de tables, chacun disposant de trois séries de post-its : nommer un problème, rêver une utopie et proposer des actions concrètes. Les idées ont été regroupées, débattues et raffinées en temps réel. Les hiérarchies ont laissé place à la curiosité. Ce qui en a émergé ressemblait à une esquisse de plan: enracinée dans la réalité du présent, mais tendue vers un avenir co-construit par les étudiantes, étudiants et le corps professoral.

Des Idées Tournées Vers L’avenir

Les discussions ont convergé autour d’un désir partagé : moderniser, harmoniser et humaniser l’expérience de première année.

Les participantes et participants ont imaginé des salles de classe où l’apprentissage expérientiel ne serait pas un supplément, mais la colonne vertébrale : projets réels, simulations et interventions professionnelles dès le premier trimestre. Ils ont appelé à une modernisation des contenus pour mieux refléter les réalités économiques et technologiques actuelles et ils ne se sont pas arrêtés aux principes généraux. Les étudiantes et étudiants ont proposé de transformer la manière dont le matériel est transmis : créer de courtes vidéos explicatives pour démystifier des plateformes comme Brightspace ; intégrer des fonctions de clavardage et des espaces informels de soutien permettant de répondre aux questions en temps réel ; et mobiliser plus stratégiquement les étudiants leaders et mentors existants pour guider les nouvelles cohortes à travers les parcours académiques et parascolaires.

Ils ont parlé de la désorientation ressentie par beaucoup lors des premières semaines : ne pas savoir où trouver de l’aide ou comment naviguer dans les ressources du campus. En réponse, les équipes ont imaginé de meilleurs systèmes d’accueil, des visites régulières en classe par des clubs et mentors, et même le développement d’un assistant IA pour orienter les étudiantes et étudiants dans l’écosystème uOttawa.

L’équité a également été un fil conducteur important : les groupes ont proposé une meilleure harmonisation des éléments de base, plans de cours, évaluations, attentes, tout en respectant la liberté pédagogique des professeures et professeurs. L’objectif n’était pas l’uniformité, mais une cohérence qui permette à chaque étudiante et étudiant, peu importe la section ou la langue d’enseignement, de vivre une expérience partagée.

Dans un esprit de construction de ponts, les participantes et participants ne se sont pas arrêtés à l’aspirationnel. Ils ont proposé des projets pilotes concrets : des cours interdisciplinaires de première année intégrant ces principes, des boucles de rétroaction continues grâce à de courts sondages, et des espaces conjoints étudiant·e·s–professeurs qui se réunissent régulièrement pour maintenir l’élan.

Imaginer, Ensemble

À la fin de l’atelier, des équipes penchées sur leurs tableaux, des voix qui se chevauchent, des doigts tachés d’encre et des éclats de rire mêlés à des idées percutantes : pendant quelques heures, l’avenir n’était plus abstrait. Il était là, sur la table, griffonné en encre et en papier fluo, tenu à plusieurs mains.

À une époque où les contenus saturent et où les systèmes se figent, l’imagination n’est pas un luxe, mais une nécessité. La méthode préfigurative du professeur Bouchard ouvre un espace vital pour le rêve collectif et le transforme en une pratique participative et structurée.

Ces ateliers d’automne ont constitué une véritable répétition du changement, une démonstration de ce qui peut se produire lorsque les étudiantes et étudiants mènent la réflexion et que le corps professoral écoute en tant que partenaire. Les idées générées sont en cours de synthèse dans un rapport complet, co-rédigé par le professeur Bouchard et Hamza Tawdi (étudiant en 4e année du B.Com), qui tracera une voie concrète vers leur mise en œuvre. Ce document vivant servira de guide pour de futurs projets pilotes et discussions de gouvernance, afin que ces esquisses imaginatives puissent prendre racine et grandir.

C’est précisément pour cette raison que l’Académie verte a soutenu et accompagné cette initiative du début à la fin. Ces ateliers font écho à sa mission centrale : créer des espaces où la collaboration interdisciplinaire et intergénérationnelle peut s’enraciner et transformer l’avenir de l’apprentissage.

Si nous choisissons de faire vivre ces espaces, peut-être que, juste peut-être, l’utopie n’aura plus à rester sur les rives lointaines de notre imagination.

Cet article fut rédigé par Takwa Youssef, coordonnatrice de l'Académie verte à Telfer.

En tant que coordonnatrice de l'Académie verte, Takwa joue un rôle clé dans le soutien à la mise en œuvre des programmes interdisciplinaires de l’académie. Elle supervise la logistique, la coordination des événements et la gestion des ressources, assurant l'exécution réussie des cours, ateliers, formations et recherches. Takwa établit des ponts entre les facultés, les services et les partenaires externes, cultivant la collaboration pour enrichir l'impact du programme. Elle gère la communication, les finances et l’administration, tout en contribuant à la vision à long terme de l’académie en renforçant les liens entre les disciplines et en soutenant sa croissance continue.

.jpg)